Alzheimer : dépistage, diagnostic, traitements...

Oublis répétés, sautes d'humeur, pertes de repères dans un environnement familier... Les symptômes de la maladie d'Alzheimer sont déstabilisants. Comment mieux la comprendre ? Quels sont les traitements et les structures d'accueil ?

Par La rédaction d'Allo Docteurs

Rédigé le , mis à jour le

- Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

- Quels sont les premiers signes d'Alzheimer ?

- Quels sont les trois stades de la maladie ?

- Quel est le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ?

- Alzheimer : quels sont les traitements ?

- D'autres pistes de recherche

- Comprendre l'impact de la maladie d'Alzheimer sur le cerveau

- Une prise en charge non médicamenteuse essentielle

- Alzheimer : un bouleversement pour les proches et aidants

- Education thérapeutique et initiatives solidaires

- En savoir plus

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

990 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer en France et chaque année, 225 000 nouveau cas sont diagnostiqués. Troubles de la mémoire, difficulté à se repérer dans le temps et l'espace, ou encore perte progressive du langage et de l'autonomie sont quelques-uns des symptômes caractéristiques des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.

Dans notre cerveau, les neurones sont organisés en réseau. Ces cellules transmettent l'influx nerveux et les informations. Dans la maladie d'Alzheimer, ce tissu cérébral est lésé. Dans le cerveau des malades, on observe trois modifications caractéristiques de la maladie :

- une perte de neurones

- la formation de plaques dites amyloïdes, dues à l'accumulation de certaines protéines

- la "déformation" de certaines protéines (les protéines Tau) qui composent la structure interne des neurones.

Quels sont les premiers signes d'Alzheimer ?

Toutes ces lésions progressent dans le cerveau année après année. Elles commencent par toucher les structures les plus internes du cerveau, dont l'hippocampe, qui est dédié à la mémoire. C'est la raison pour laquelle la maladie se manifeste généralement au début par des troubles de la mémoire.

Puis, les lésions atteignent les zones postérieures et externes du cerveau qui traitent les informations plus globales, liées à la gestuelle et au langage. D'où des troubles du langage (nommés aphasie). Les patients ne parviennent plus à nommer les objets (c'est l'agnosie), ils ne reconnaissent plus les choses, ont des difficultés à coordonner leurs gestes et effectuer des gestes concrets (ce qui est appelé apraxie). À terme, le cerveau des malades finit par s'atrophier totalement.

Quels sont les trois stades de la maladie ?

Quand les premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent, le processus est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. On définit trois stades :

- léger (oublis bénins de noms ou d'évènements récents)

- modéré (troubles du comportement, du langage, de la reconnaissance, des gestes)

- sévère (récupération d'informations impossible, perte d'autonomie dans la vie quotidienne).

Plus précisément, les signes comportent souvent des troubles de la mémoire, de la pensée, du jugement, du raisonnement, du langage et des troubles du comportement (agitation, agressivité, insomnie, dépression, anxiété, paranoïa, hallucinations visuelles).

À un stade plus avancé, la personne devient dépendante, ne reconnaît plus ses proches et court des risques de chutes et d'accidents.

Quel est le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ?

Le diagnostic repose avant tout sur l'observation des signes et sur l'entretien avec la famille. Mais les examens complémentaires ont une place non négligeable.

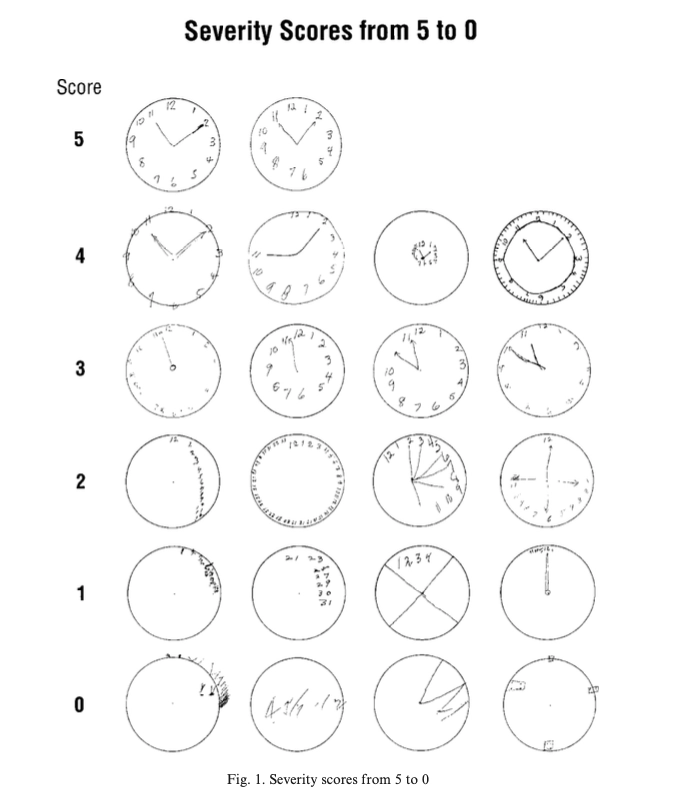

Un examen neurologique et des tests évaluant la mémoire ainsi que les capacités à faire face aux activités quotidiennes sont également réalisés. Un des tests souvent proposé par les médecins est le test de l'horloge : en cas de suspicion d'Alzheimer, le généraliste demande à son patient de dessiner une horloge en y indiquant les chiffres sur une feuille blanche. Le patient doit également représenter les aiguilles de manière à inscrire 11h10 sur le cadran.

L'examen s'appuie sur quatre critères :

- L'emplacement des nombres correspondant à chaque heure

- L'ordre des heures

- La bonne représentation des deux aiguilles

- L'emplacement des deux aiguilles correspondant à l'heure demandée.

Shulman, K. 2000, International Journal of Geriatric Psychiatry

Une échelle de cinq points de gravité de la déficience a été développée dans une étude scientifique publiée en 2000. Un score de 5 dénote des "erreurs subtiles" tandis qu'un score de 0 est attribué lorsque le patient est incapable de représenter raisonnablement une horloge. Un score de 4 correspond à la présence possible de troubles cognitifs légers, un score de 3 à une possible démence légère, un score de 2 à une démence moyenne, un score de 1 ou 0 à une démence sévère ou un état confusionnel.

Des examens biologiques permettent d'ajuster le diagnostic. La ponction lombaire permet de rechercher les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, (aux noms complexes d'amyloïde bêta 1-42 (Aβ1-42), tau totale et ptau181.

Un examen neurologique et des tests évaluant la mémoire ainsi que les capacités à faire face aux activités quotidiennes sont également réalisés. La ponction lombaire permet de rechercher les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, (aux noms complexes d'amyloïde bêta 1-42 (Aβ1-42), tau totale et ptau181.

L'IRM permet d'évaluer l'épaisseur du cortex ; une atrophie (perte de neurones) dans certaines régions du cerveau est un argument supplémentaire.

Le TEP scan ou PET scan, tomographie par émission de positons, met en évidence la présence des plaques amyloïdes. Dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), c'est la diminution de la protéine amyloide et l'augmentation de la protéine tau, qui sera en faveur d'une maladie d'Alzheimer ; le LCR est recueilli grâce à une ponction lombaire.

Prise de sang, électroencéphalogramme, scanner du crâne, doppler des vaisseaux du cou sont parfois nécessaires pour écarter une cause curable de démence.

Des examens de dépistage à venir ?

L'examen de la rétine pourrait être intéressante, avec une diminution de l'épaisseur de la rétine. La présence de plaques amyloïdes et la mort des neurones de la rétine seraient en cause.

D'autres marqueurs biologiques dans le sang sont à l'étude, comme l'Aβ42/Aβ40 (protéine amyloïde) ou le ptau217 (protéine tau): ils permettraient de mieux cibler les patients à qui il faut faire passer un TEP scan.

Alzheimer : quels sont les traitements ?

Alzheimer : un médicament pour ralentir le déclin cognitif ?

Le Mag de la Santé - France 5

Des médicaments (les inhibiteurs de l'acétyl-cholinestérase, comme le donépézil, la rivastimine et la galapatine), ou encore la mémantine dans les formes avancées, permettent de ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer mais non de la guérir.

Ils sont utilisés partout dans le monde mais depuis 2018, ils ne sont plus pris en charge depuis que la Haute autorité de santé a jugé leur efficacité insuffisante (en savoir plus : Fondation recherche Alzheimer).

Aux Etats-Unis, en 2021, le premier traitement dirigé contre le mécanisme de la maladie, à savoir la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau a été approuvé par les autorités sanitaires. Nommé aducanumab, son efficacité sur les symptômes continue à faire débat et il n'est toujours pas autorisé en Europe.

D'autres médicaments de la même famille sont en cours d'autorisation de mise sur le marché ou de recherche. Le decanemab et le docanemab ont montré des résultats positifs sur la réduction des plaques amyloïdes. Mais s'ils ralentissaient le déclin cognitif, celui-ci continuait à évoluer.

Les bénéfices seraient particulièrement intéressants si le traitement est donné au début de la maladie, dès les premiers symptômes et avant la phase de démence.

Reste une question éthique de taille, du fait des effets secondaires : ces médicaments augmentant le risque d'hémorragies et d'oedèmes cérébraux. La question qui se pose est donc la suivante : les bénéfices légers justifient-ils les risques encourus ? En France et en Europe, ces médicaments ne sont toujours pas autorisés.

D'autres pistes de recherche

Alzheimer : une nouvelle piste de recherche

Le Mag de la Santé - France 5

La recherche fait également des avancées prometteuses, après des décennies de déception. Certaines pistent portent sur le fait d'empêcher la formation des lésions cérébrales (en ciblant la protéine Aβ, principale constituant de la plaque amyloïde, ou la protéine tau impliquée dans la dégénérescence).

D'autres s'attachent à mieux comprendre les mécanismes de la maladie pour trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Elles luttent contre les processus associées à la formation des plaques : neurodégénérescence, neuro-inflammation, stress oxydant, etc (source : Vaincre Alzheimer).

La qualité de vie des patients peut également être améliorée. C'est par exemple le cas des traitements par ultrasons, étudiés pour leur capacité à réduire l'évolution des symptômes. En effet, les ultrasons permettraient aux toxines responsables de la maladie d'Alzheimer d'être évacuées dans la circulation sanguine plutôt que de s'accumuler sur les neurones.

Comprendre l'impact de la maladie d'Alzheimer sur le cerveau

En matière d'imagerie cérébrale, de nombreux protocoles sont menés actuellement afin de mieux connaître l'impact de cette maladie neurodégénérative sur le cerveau.

L'objectif de ces études est d'examiner et de comparer l'activité cérébrale entre des volontaires sains et des patients souffrant d'Alzheimer. Dans ce but, on leur injecte un traceur radioactif appelé aussi sonde. Il se fixe sur des protéines spécifiques de la maladie.

Ce type d'examen par imagerie permet donc de confirmer mais aussi d'affiner le diagnostic comme l'explique le Dr Michel Bottlaender, chercheur en neuro-imagerie : "Grâce à ce genre de protocole de recherche, on a par exemple pu mettre en évidence que les dépôts amyloïdes chez les patients existent de manière très précoce dans la maladie, dès les premiers signes cliniques. Et d'autres études ont montré qu'il semblerait que ces dépôts apparaissent une bonne décennie avant les premiers signes cliniques de la maladie". Toutefois, cet examen ne permet pas de prédire l'évolution de la maladie et d'évaluer sa gravité.

Actuellement, une nouvelle sonde radioactive est testée. L'objectif est de mettre en évidence des zones inflammatoires liées à la maladie d'Alzheimer : "On a développé une sonde qui va se fixer sur les zones d'inflammation dans le cerveau. Et on va observer si dans la maladie d'Alzheimer, il y a une inflammation, une réaction inflammatoire, où elle se situe et quelle est son importance dans les différentes structures et comment elle évolue avec la maladie", détaille le Dr Michel Bottlaender.

En 2021, l'étude montre que la réaction inflammatoire aurait probablement un rôle protecteur : les patients dont l'activité inflammatoire était élevée au début de la maladie sont restés stables cliniquement, tandis que ceux dont 'l'activité était faible initialement ont vu leur autonomie décliner. Il reste possible qu'à un certain stade, l'inflammation s'emballe et devienne délétère. Des résultats qui pourraient déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques.

Une prise en charge non médicamenteuse essentielle

On peut cependant traiter certaines complications comme la dépression, l'agitation ou l'insomnie. Plus la maladie est détectée tôt, plus le patient est suivi tôt et plus le développement de la maladie est retardé. Les thérapies non médicamenteuses ont une place importante, avec les ateliers mémoire, l'orthophonie, la kinésithérapie, l'ergothérapie ou encore la prise en charge psychologique. Les thérapies pour stimuler les capacités cognitives sont importantes, comme la stimulation cognitive ou la revalidation cognitive (pour pallier les déficits).

En tant qu'Affection de Longue Durée (ALD), les soins des malades sont pris en charge à 100%.

Alzheimer : un bouleversement pour les proches et aidants

Si la maladie d'Alzheimer est très difficile à vivre pour les malades, elle l'est aussi pour ses proches dont le quotidien est bouleversé.

La famille a souvent besoin d'aide. Il peut s'agir de groupes de parole ou d'aides concrètes comme la prise en charge du patient durant la journée dans une structure spécialisée. Il existe aussi des techniques de communication adaptées à la maladie pour pouvoir garder une forme d'échange.

Quand le maintien à domicile n'est plus possible, une hospitalisation s'impose dans une maison de retraite médicalisée ou un centre de long séjour spécialisé. Comme alternative à l'hôpital de jour, il existe des centres d'accueil un peu partout en France. Des centres où sont proposées de nombreuses activités adaptées comme le jardinage, les sorties aux musées ou encore des activités physiques.

Education thérapeutique et initiatives solidaires

Alzheimer : une radio pour garder le sourire

Le Mag de la Santé - France 5

Depuis la rentrée 2017, deux associations angevines organisent des ateliers d'éducation thérapeutique.

Objectif : donner la parole aux malades d'Alzheimer, écouter leurs difficultés et les investir dans leur pathologie.

Jusqu'à présent, ces groupes de parole étaient réservés aux aidants. Aujourd'hui ouverts aux malades, ils sont proposés dans quelques villes en France seulement comme Angers, Paris ou Lille. Mais l'association France Alzheimer a développé ce type d'ateliers dans plusieurs départements et organise de nombreux ateliers à retrouver sur leur site internet.

De plus en plus d'initiatives se développent pour les patients et leurs proches, à l'instar d'une web radio qui aide à garder le sourire, la Radio France Alzheimer.

En savoir plus

Sur Allodocteurs.fr

· Alzheimer : comment vivre avec la maladie

· Alzheimer : le point sur le lecanemab, ce nouveau traitement porteur d'espoir

· Alzheimer : quels sont les signes avant-coureurs de la maladie ?

· Pourquoi la maladie d'Alzheimer porte- t-elle ce nom ?

· Alzheimer : comment protéger son cerveau ?

· Alzheimer : pourra-t-on détecter la maladie grâce à une prise de sang ?

Ailleurs sur le web

· Institut Pasteur

· Institut du Cerveau

· Inserm

· Association France Alzheimer

· Fondation Vaincre Alzheimer